こちらはコロナ禍においてなど

人の心に関する様々なことを

綴るエッセイよ。

確かに、コロナ以降は人との

距離がより遠くなった気がするな。

物理的な距離もそうだけど

思ったことを口に出せばすぐ

叩かれたりもするしなあ。

社会が大変な時には一人ひとりの

声が届きにくくなるものなのかも。

カウンセリングに訪れたクライエントとの

やりとりから「心」について考えるのよ。

ふだんは「心」についてなんて

全然考えないなあ。

どこに「心」があるのか、

言われてみれば気になるかも。

『心はどこへ消えた?』東畑 開人 (著)文春文庫

あらすじ

コロナに人々が翻弄された一年間。

心理士である著者がコロナに関することや、心にまつわる様々なことを書き綴るエッセイ。

コロナという大きな社会問題により聞こえなくなってしまった一人ひとりの心。

見つからなくなってしまった心はいったいどこへ消えたのか。

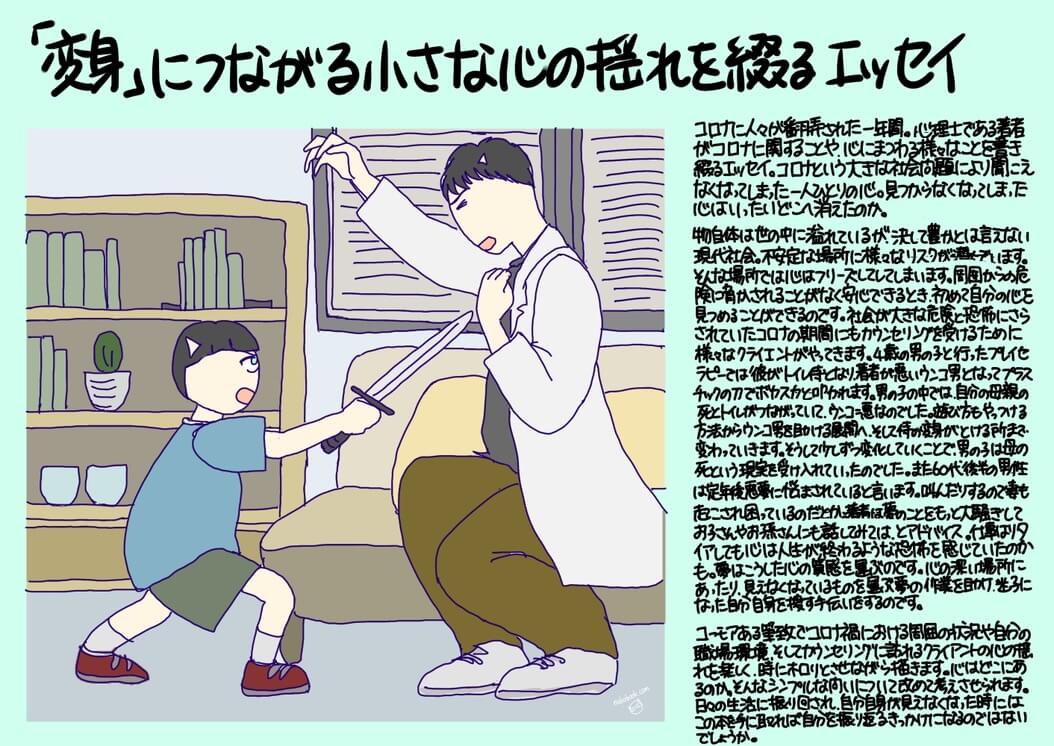

小さな心の揺れが変身につながっていく

物自体は世の中に溢れているが、決して豊かとは言えない現代社会。

不安定な場所に様々なリスクが潜んでいます。

そんな場所では心はフリーズしてしまいます。

周囲からの危険に脅かされることがなく安心できるとき、初めて自分の心を見つめることができるのです。

社会が大きな危険と恐怖にさらされていたコロナの期間にも、カウンセリングを受けるために様々なクライエントがやってきます。

4歳の男の子と行ったプレイセラピーでは彼がトイレ侍となり、著者が悪いウンコ男となってプラスチックの刀でボカスカと叩かれます。

男の子の中では、自分の母親の死とトイレがつながっていて、ウンコ=悪なのでした。

遊び方もやっつける方法からウンコ男を助ける展開へ、そして侍の変身がとけるところまで変わっていきます。

そうして少しずつ変化していくことで、男の子は母の死という現実を受け入れていったのでした。

また60代後半の男性は、定年後悪夢に悩まされていると言います。

叫んだりするので妻も起こされて困っているのだとか。

著者は夢のことをもっと大騒ぎしてお子さんやお孫さんにも話してみては、とアドバイス。

仕事はリタイアしても、心は人生が終わるような恐怖を感じていたのかも。

夢はこうした心の質感を運ぶのです。

心の奥深い場所にあったり、見えなくなっているものを運ぶ夢の作業を助け、迷子になった自分自身を探す手伝いをするのです。

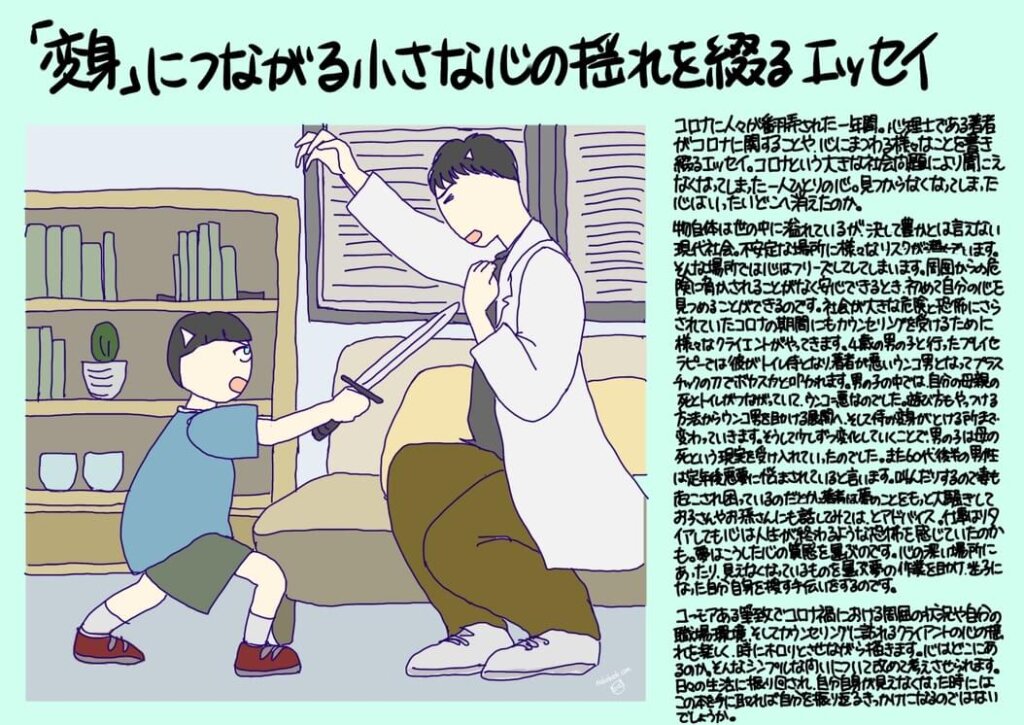

まとめ

ユーモアある筆致でコロナ禍における周囲の状況や自分の職場環境、そしてカウンセリングに訪れるクライエントの心の揺れを楽しく、時にホロリとさせながら描きます。

心はどこにあるのか。

そんなシンプルな問いについて改めて考えさせられます。

日々の生活に振り回され、自分自身が見えなくなった時にはこの本を手に取れば自分を振り返るきっかけになるのではないでしょうか。

<こんな人におすすめ>

窮屈な現代社会の陰に隠れてしまっている心を探すエッセイを読んでみたい

カウンセリングを通して小さな心の揺れが人々に変化をもたらす様子を綴る話に興味がある

東畑 開人のファン

『忙しい』は心を亡くす、と

書くからなあ。たまにはゆっくり

自分の心を見つめ直すことも

必要なのかもしれないな。

自分の思うようにはいかないのが

『心』の不思議なところよね。

小さな心の揺れが影響をもたらす

ことを教えてくれるエッセイね。

本やイラストレビューが気に入っていただけたらポチッとお願いします。